О женском петербургском мифе, толстяках, зависти, советах Чехова, а также о бреде поэзии. Занимательное литературоведение Кости Гришина.

Жестокий талант

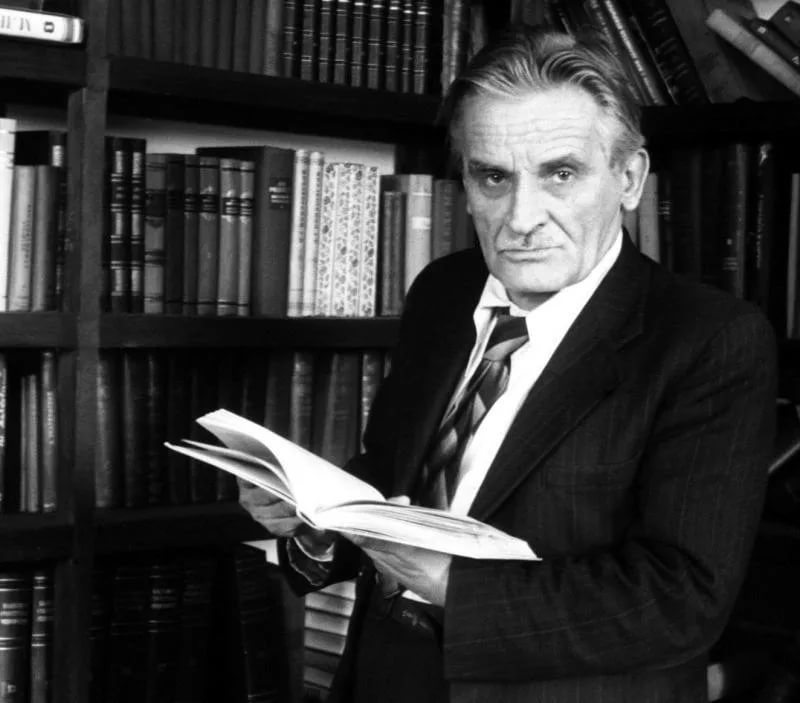

Юрий Карлович Олеша прожил долгую нетворческую жизнь.

С 1931 по 1960 год он ничего не писал, ел пломбир, поглощал алкогольные напитки и занимал у знакомых деньги — три, пять рублей без отдачи.

Впрочем, это мало что меняло в отношении к нему публики, которая до сих пор ассоциирует имя автора с постмодернисткой сказкой «Три толстяка», вещью ремесленнической и написанной невсерьез.

Всерьез Олеша сочинял роман «Зависть». Это повесть о бедном неудачнике, который не хочет воспевать прелести ленинской новой экономической политики, а хочет любить тонкоруких девушек, которые не подозревают о его существовании.

Есть очень хорошее средство от страха: заснуть. Особенно рекомендуется натянуть на голову одеяло.

Юрий Олеша «Три толстяка»

Мало кто читал эту книгу внимательно, а те, кто все-таки прочел, сами стали писателями и у них начались проблемы в реальной жизни.

Знакомьтесь, Джек

Вопросы, которые волнуют поэтов, многообразны. Например, Джек Алтаузен размышлял в стихах на тему: «Почему пробивается рано проседь у чекисток нашей страны?» И отвечал на него стандартно: «Потому что ей неустанно надо в дуло врага глядеть». Далее поэт рассматривал проблему в русле интерперсональных отношений:

Почему же,

Как говорится, —

Или молод я, или глуп, —

Я боюсь перейти границы

Этих радостно сжатых губ?

Ответ, как всегда, лежал в плоскости идеологической:

Потому что солгать ей – значит

Всё равно,

Что солгать стране.

Женский петербургский миф

«Подахматовками» Гумилев называл подражательниц Ахматовой.

— Это особый сорт грибов-поганок, растущих под «Четками», — объяснял поэт.

У вторичных авторов общеизвестные темы, приемы и формулы иногда выражены более рельефно. Женский петербургский миф, актуальный в наши дни, наиболее ясно сформулировала вовсе не Ахматова, а ее эпигон Мария Шкапская:

Петербурженке и северянке

Люб мне ветер с гривой седой,

Тот, что узкое горло Фонтанки

Заливает узкой водой.

Знаю – будут любить мои дети

Невский седобородый вал,

Оттого, что был западный ветер,

Когда ты меня целовал.

Это идеальная пародия, и она гораздо более живуча, чем её прототип.

Босиком по траве

У Ахматовой и Сологуба есть похожий мотив в стихах — поздняя прогулка для снятия психического напряжения. Анна Андреевна писала: «И долго перед вечером бродить, чтоб утомить ненужную тревогу». Федор Кузьмич излагал это иначе:

По ночам я люблю босиком

Час-другой кое-где пошататься,

Чтобы крепче спалося потом.

Он даже зафиксировал свои принципы в отдельном манифесте:

Пусть грязь, тесняся через пальцы

Марает ноги: ну так что ж?

Бредут к святым местам скитальцы

И ты до дома добредешь.

Он жил в Петрограде, и для горожанина, бывшей суперзвезды русской прессы 1910-х годов (вроде Киркорова и Пугачевой) это был лихой авангард — в жизни.

Бред, поэзия и мрак

Иногда признания поэтов Серебряного века поражают своей прямотой. Например, Александр Блок мимоходом замечает:

Я сегодня не помню, что было вчера,

По утрам забываю свои вечера…

Впрочем, обычно он более витиеват:

Ты, знающая дальней цели

Путеводительный маяк,

Простишь ли мне мои метели,

Мой бред, поэзию и мрак?

Очень подозрительные у Блока «метели».

Предсмертные слова миллионера

Некрасов — поэт неровный. К нему применимы слова одного классика: продираясь сквозь пустоши литературных банальностей и сентиментальщины, «глазки», «сказки», «волосы, черные, как ночь», находишь остроумные и точные формулы:

«Мне самому, как скрип тюремной двери, противны стоны сердца моего». Или: «Пожелаем тому доброй ночи, кто всё терпит во имя Христа».

Его предсмертные стихи так же рассудочны, как и всё, что он писал.

Мучаясь от физической боли, он оглядывается на свое «место в литературе», общественную роль, из последних сил стремится закрепить славу «поэта гнева и печали»:

Я примирился с судьбой неизбежною,

Нет ни охоты, ни силы терпеть Невыносимую муку кромешную!

Жадно желаю скорей умереть.

Вам же — не праздно, друзья благородные,

Жить и в такую могилу сойти,

Чтобы широкие лапти народные

К ней проторили пути…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Мне борьба мешала быть поэтом,

Песни мне мешали быть бойцом.

Тут вспоминается не вполне пристойная поговорка про танцора. Но Некрасов был «танцор» хороший.

Химическая основа символизма

Критик Владислав Ходасевич много писал о быте символистов, модернистов, декадентов. Его рассказы местами расплывчаты, полны умолчаний и романтичны, но нет-нет, да проскальзывает что-то реальное: «Всю ночь шатался по ресторанам и игорным домам», «Национальным напитком русского модернизма был коньяк», «Выпили графинчик водки, закончили четвертинкой вина».

Ясно, что очерки писались для газет русской эмиграции в Париже (1925-1939), и поэт в большинстве случаев пропускал самоочевидные и банальные детали.

Дневники знакомых Ходасевича — Брюсова и Блока — значительно откровеннее: алкоголь там упоминается на почти на каждой странице.

«Национальным напитком русского модернизма был коньяк»

Владислав Ходасевич

Отчеты поэта о том, что реальность символистов «двоилась», смыслы событий «множились», не могут не вызывать дополнительных толкований сугубо медицинского толка, а у многих современных литераторов — здоровой иронии.

Советы врача

Биография Антона Павловича Чехова тщательно легендирована им самим, его менее удачливыми коллегами по перу и советскими историографами.

Благо, под рукой есть два тома писем автора, где желчный характер, свойственный людям с больными легкими, вырисовывается вполне ясно. Туберкулёз и кровохаркания у писателя были с молодых лет.

Чехов рассказывал другу, что в молодости был страшно импульсивен, горяч и жесток. В детстве мёрз в мелочной лавке отца, торгуя свечами («Ах, какой там жуткий холод был!»)

В годы учебы Антона в университете его большая семья переехала в Москву и жила в дешевых «меблированных комнатах»: отец, мать, братья и сестры.

Старший брат Чехова страдал известным русским недугом, немного рисовал, немного сочинял прозу, и Антон откровенно его поучал. Составлял для него «Правила жизни».

Женщина находится под обманом не искусства, а шума, производимого состоящими при искусстве.

Антон Павлович Чехов

Чехов имел на это некоторое право, потому что семья фактически не работала. Её содержал будущий знаменитый писатель на литературные гонорары от юмористических произведений (3 копейки за строчку, 6 копеек за строчку, 8 копеек за строчку – как повезёт).

«Так и жили» до 1885 года, пока Чехов не стал обеспеченным человеком. На его прозу обратили внимание известные писатели, Антон начал публиковаться в толстых журналах, народнических, а позднее консервативных газетах, и получать гонорары от 500 до 1000 рублей за небольшую повесть или рассказ.

Именно в это время писатель купил усадьбу Мелихово, взял за правило никогда не отказывать окрестным мужикам, которые ходили «к барину лечиться», и порою принимал как врач до сорока человек в день. Семью Чехов содержал до конца жизни, а после смерти оставил капитал.

Современники нередко аттестовали Чехова как двуличного человека. К 25 годам он научился не кричать на людей, а вежливо улыбаться им, какую бы чушь они не несли.

Бывало, Антон созовет в Мелихово сорок человек гостей, отведет одного в комнатку и жалуется: «Ах, как они мне все надоели!»

К 25 годам он научился не кричать на людей, а вежливо улыбаться им, какую бы чушь они не несли.

С женой, посредственной актрисой Ольгой Книппер, Чехов не жил: они работали в разных городах. Книппер жаловалась мужу на тоску и одиночество, а он советовал ей больше гулять и «ставить клизмы».

Примерно те же советы Антон давал сестре: «Пей молоко!» Людям, которых Чехов откровенно не уважал, он говорил просто: «Пейте поменьше водки, и все дурные мысли как рукой снимет».